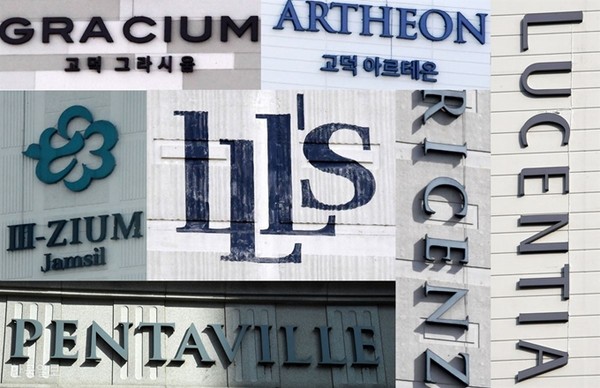

요즘 아파트와 오피스텔촌을 둘러보면 마치 미국이나 유럽의 도시에 온 듯한 착각에 빠진다. 갖가지 외국어를 합성한 이름들로 넘친다.

에클라트, 리츠빌, 아르누보시티, 디오빌플러스, 블루밍코트, 루센티아, 그라시움, 아르테온, 루체하임, 블레스티지, 리센츠, 트리지움….

국내 아파트에 브랜드가 처음 도입된 1990년대 후반 이전까지는 ‘압구정 현대’ 식으로 지역명과 건설사 이름을 붙였다. 부르기도 기억하기도 쉬웠다.

외국어 조합이라는 기상천외한 ‘작명법’은 언제부터 시작됐을까? 아파트 단지 이름과 규모, 입주 시기를 종합해 보면, 아파트 재건축이 본격화하던 2000년대 초반부터 붐이 일기 시작한 것으로 파악된다.

당시 서울 송파구 잠실 일대 주공아파트 재건축이 추진됐는데, 1개 단지가 5000세대 넘을 정도로 대규모이다 보니 다수의 건설사가 컨소시엄을 구성해 시공해야 했다. 컨소시엄에 참여한 건설사마다 아파트 브랜드를 각각 가지고 있었으나 단지가 하나이다 보니 새로운 이름을 만들 수밖에 없었다.

한 건설사 관계자는 “재건축 아파트의 경우 주로 조합에서 이름을 결정하는데, 최근에는 공모를 거친 뒤 조합원 투표를 거쳐 진행되는 경우가 대부분”이라며 “이름을 정할 때 주민의 만족도가 가장 중요한 부분”이라고 전했다.

몇 년 전부터 건설사 브랜드 뒤에 추가로 외국어가 붙기 시작하면서 이름이 복잡해지고 있다. 좋은 의미의 단어를 합성해 뭔가 ‘있어 보이게’ 작명 경쟁에 나서면서 복잡한 이름의 아파트들이 탄생하고 있는 것이다.

경기도에서 최근 분양한 아파트는 이름이 ‘푸르지오 클라테르’다. ‘고급의’ ‘세련된’이란 뜻을 가진 클래시(classy)와 영토라는 의미의 ‘territory’의 합성어로 고급 아파트라는 의미를 부각하고 있다.

외국어 단어를 합성해 아파트 이름을 짓는 이유는 건설사와 조합의 마케팅 전략으로 볼 수 있다. 고급스러운 느낌의 이름이 아파트 분양의 성공, 그리고 향후 아파트 가격을 올리는 데 도움이 된다고 믿는 것이다.

어려운 아파트 이름도 이름이지만, 새로 짓는 아파트의 시설 곳곳에 영어로 간판을 달아놔 영어를 모르는 사람들이 불편을 호소하는 사례도 나온다.

최근 아파트들은 공동 편의시설인 커뮤니티에 투자를 많이 하는데, 새 아파트에는 ‘KIDS CLUB’ ‘LIBRARY’ ‘FITNESS’ 등 영어 간판이 버젓이 걸려 있다.

아파트 이름을 외국어 위주로 쓰는 데에는 브랜드 인지도를 높이기 위한 일종의 마케팅 전략이라고 할 수 있다. 하지만 생소한 명칭을 사용함으로써 혼란을 준다는 점에서 자제의 목소리도 나오고 있다.

다행스러운 것은 공동주택 이름에 외국어 포화상태가 나타나면서 우리말 이름을 짓는 경우가 생겨날 것이란 점이다. 기억하기 쉽고, 발음하기 좋은 우리말 이름이 유행했으면 더없이 좋을 것이다.

우리말 이름으로 지어진 아파트는 코오롱건설의 ‘하늘채’, 금호건설의 ‘어울림’, 한화의 ‘꿈에그린’, LH의 ‘뜨란채, 참누리’, 부영의 ‘사랑으로’가 있다. 세종시의 첫마을, 나릿재, 범지기, 둔지미 등 우리말 아파트 명칭은 본받을 만하다.